Resources & Sustainability

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Projektleitung: Prof. Dr. Erik H. Saenger, Prof. Dr. Rolf Bracke

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (FHprofUnt)

Laufzeit: 2017 - 2020

Für die Entwicklung der Geothermie im Sinne eines Ausbaus der erneuerbaren Energien ist es unabdingbar, eine im Vergleich zu bisherigen Verfahren deutlich verbesserte seismische Risikoanalyse im Vorfeld von geothermischen Projekten zu gewährleisten. Seismische Risiken können bei jedem mitteltiefen und tiefen Geothermieprojekt auftreten, lassen sich aber bei genauer Kenntnis der örtlichen Begebenheiten deutlich reduzieren. Das vorgeschlagene Projekt will für die Metropolregion Rhein-Ruhr genau hier ansetzten und die verfügbaren geologischen Informationen für die geothermisch relevanten Gesteine und Tiefen in einem 3D-Untergrundmodell bündeln, das großräumige Spannungsfeld modellieren, und eine Risikoanalyse für durch die Nutzung geothermischer Energie induzierte Seismizität erleichtern. Im Fokus der Arbeit steht die Entwicklung eines Modellgestützten Anwendertools zur Risikoanalyse der Intrinsischen Erdbebengefährdung (3D-RuhrMarie). Projektentwicklern wird damit ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem sich Gebiete, die ein erhöhtes Risiko für die Reaktivierung von Störungen und damit verbundene Seismizität bieten, schnell identifizieren lassen. Im Umkehrschluss können auch seismisch stabilere Bereiche ermittelt werden. Gerade in Nordrhein-Westfalen betrifft eine seismische Gefährdungsanalyse neben Geothermieprojekten auch Eingriffe des Bergbaus im Untergrund sowie Nutzungsmöglichkeiten altbergbaulicher Strukturen und damit verbundene Fragestellungen zum Grundwassermanagement. Das Konzept der 3D-RuhrMarie kann außerdem für weitere Regionen Deutschlands und Anwendungen im Zusammenhang mit der Lagerung radioaktiver Abfälle, Kohlenwasserstoffproduktion und CO2-Speicherung erweitert werden. Für eine Vielzahl von Unternehmen verschiedener Branchen stellt die 3D-RuhrMarie daher ein Anwendungstool dar, das die entscheidende Lücke zwischen Vorerkundung und Beginn der Projektphase im Sinne einer deutlichen Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos schließt.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch

Förderung: Land Nordrhein-Westfalen für Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement (FöRi-MM)

Laufzeit: 2021 – 2023

Das Projekt "Stadt Terrassen" konzentriert sich darauf, Straßenräume in soziale Treffpunkte, Spielbereiche für Kinder und Promenaden zu verwandeln. Diese Initiative, unterstützt durch das Kreditangebot für städtische Möbel des Zukunftsnetz Mobilität NRW, lädt Städte in Nordrhein-Westfalen dazu ein, Straßenräume bis zu 150 Metern temporär umzugestalten, insbesondere Flächen, die bisher als Parkplätze genutzt wurden. Das Projekt zielt darauf ab, die Aufenthaltsqualität und Grünflächen in den Straßen durch modulare Systeme zu verbessern. Die Bürger werden ermutigt, die Sitz- und Liegeelemente zu nutzen, um die Straßen zu beleben. Zusätzlich werden lokale Beteiligungsprozesse implementiert, um einen Dialog mit Anwohnern und Besuchern zu führen.

Die Fachhochschule Bochum ist für die Überwachung und Bewertung der temporären Nutzung der Stadt Terrassen verantwortlich. Verschiedene wissenschaftliche Methoden werden verwendet, um folgende Aspekte zu untersuchen:

Auswirkungen und Akzeptanz: Wie gut wird die städtische Möblierung von verschiedenen Nutzergruppen akzeptiert? Welche Auswirkungen hat die Nutzung der Stadt Terrassen? Formative Aspekte: Ist die städtische Möblierung praktisch, und welche Verbesserungen oder Erweiterungen können vorgenommen werden? Prozessbewertung: Identifizierung von Barrieren und Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung sowie Entwicklung von Empfehlungen für zukünftige Projekte.

Weitere Informationen: Zukunftsnetz Mobilität NRW Website

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Laufzeit: März 2020- April 2021

Das Projekt BaaS-LEV ist Teil des Ruhrvalley-Verbunds, einem Zusammenschluss aus Unternehmen und Hochschulen im Ruhrgebiet, die das gemeinsame Ziel verfolgen, sichere und vertrauenswürdige Technologie für die Bereiche Mobilität und Energie zu schaffen. Dieses wird gefördert durch das BMBF im Rahmen des Förderprogramms “Starke Fachhochschulen – Impuls für die Region (FH-Impuls)”. Ziel des Projekts ist es, nachhaltige Konzepte für die Energieversorgung von Mikromobilitäts-Sharingdiensten zu erforschen, prototypisch zu entwickeln, anhand von Demonstratoren zu erproben und zu bewerten. Zu den untersuchten technischen Lösungen zählen innovative Batteriewechselstationen, die einen Batteriewechsel durch den Nutzer ermöglichen sowie Off-Grid Solarladestationen zur direkten erneuerbaren Energieversorgung der Fahrzeuge. Mit den untersuchten Konzepten soll das Projekt zu einer klimaverträglichen Verkehrswende beitragen. Zur Datenerhebung und zur anwendungsnahen Erprobung wird in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern ein Pilotprojekt zum e-Scooter Sharing implementiert. Die Forschungsfragen behandeln Potenziale von Energieversorgungskonzepten zur Verminderung der Umweltwirkungen des Verkehrs, Möglichkeiten zur Integration erneuerbarer Energien für Mobilitätsanwendungen sowie soziale Aspekte der Nachhaltigkeit durch Akzeptanzforschung.

Im Anschluss an dieses explorative Projekt ist ein weiterführendes Vorhaben im Ruhrvalley-Verbund geplant. Ziel des weiterführenden Vorhabens ist, konkrete technische Lösungen für die smarte und nachhaltige Energieversorgung von LEV-Sharingdiensten als Battery-as-a-Service-Konzepte selbst zu entwickeln und umzusetzen. Diese Lösungen sollen sich insbesondere durch die die Entwicklung von Software- bzw. Blockchain-Lösungen zur Verknüpfung unterschiedlicher urbaner Mobilitäts- und Energiesysteme und die Abwicklung von Bezahl- und Nutzungsvorgängen sowie die ganzheitliche, iterative Optimierung hinsichtlich der Nachhaltigkeitsaspekte von vorhandenen Konzepten abheben.

Die elektrischen Energiespeicher stellen eine bedeutende Schlüsselkomponente in der Elektromobilität dar. Zwar hat sich mittlerweile herauskristallisiert, dass Lithium-Ionen-Batterien in den zukünftigen Elektro- und Hybridfahrzeugen eingesetzt werden, dennoch besteht an dieser Stelle noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf.

Das BATEM-Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Entwicklung von Testsystemen für elektrische Energiespeicher im Bereich der Elektromobilität. Die Systeme werden produktionsbegleitend zur Qualitätssicherung und in der Entwicklung der Energiespeicher sowie zu deren Charakterisierung eingesetzt.

Der hohe technische Anspruch entsteht hier aus den Anforderungen, die Elektro- und Hybridfahrzeuge an die Energiespeicher stellen. Bei Spannungen bis zu 600V wird über 200kW elektrische Leistung von den Energiespeichern gefordert.

Das in dem Forschungsprojekt zu entwickelnde Endstufenkonzept wird dafür genutzt, neue Ansätze zur Charakterisierung der Energiespeicher zu erarbeiten. Eine geeignete Methode scheint hier die Großsignal-Impedanzspektroskopie zu sein. Im Gegensatz zu bisherigen Messmethoden, bei denen die Impedanz mit Stromamplituden bis maximal 30A gemessen wird, werden hier Amplituden bis zu 600A verwendet. Die bisher oft eintretenden Fehleinschätzungen bei der Interpretation der Kleinsignal-Charakterisierung treten hier durch die direkte Messung der Großsignal-Kenngrößen nicht mehr auf.

Von besonderem Interesse ist eine Charakterisierung der Energiespeicher im Kurz- und Langzeitverhalten. Da es noch keine standardisierten Prüfverfahren gibt, werden diese im Rahmen des Projekts zusammen mit den OEMs und Zulieferern ermittelt und entsprechende Testabläufe definiert.

Das Projekt ist grob in drei Phasen gegliedert. In der ersten Phase wird das Batterietestsystem unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen aus der Elektromobilität realisiert. In der zweiten Phase wird das entwickelte Batterietestsystem zu einem universell einsetzbaren System zur leistungsfähigen Charakterisierung verschiedener Energiespeicher in applikationsnahen Arbeitspunkten weiterentwickelt. Die letzte Phase beschäftigt sich mit der Charakterisierung der verschiedenen Energiespeicher. Die hier gewonnen Daten dienen als Grundlage für detaillierte Simulationsmodelle verschiedener Energiespeicher.

Das Projekt BatMan, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, wurde von 2010 bis 2013 im Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum erfolgreich durchgeführt. In diesem Projekt wurden zwei Arten von Batterie Management Systeme (BMS) entwickelt, für den Einsatz in Elektrofahrzeugen.

Die Lithium-Ionen Batterien haben bis dato dank hoher Kapazität und Leistung für die Speicherung elektrochemischer Energie das größte Potenzial Anforderungen der Elektromobilität zu erfüllen. Diese führen auch einige Nachteile mit sich: Brandgefahr bei Fehlfunktion, hohe Kosten, begrenzter Lebensdauer und aufwendiger Aufbau aus hunderten bis zu tausenden von Einzelzellen. Daher ist eine umfangreiche Überwachung und Steuerung der Batterien nötig.

Projekrleitung: Prof. Dr.-Ing. Dirk Eling

Fördermittelgeber: European Regional Development Fund (ERDF)

Laufzeit: 07/2020 – 03/2023

Kooperationspartner: Kreisverwaltung Recklinghausen, Institut für Baubetrieb und Baumanagement der Ruhr-Universität Bochum

Angesichts von Herausforderungen wie Wohnungsknappheit und Nachhaltigkeitsanforderungen nutzt die Bauwirtschaft den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung für Innovationen. In der Metropole Ruhr erhöht sich der Innovationsdruck durch die urbane Transformation und den Bedarf an nachhaltigen Lösungen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Einführung von Building Information Modeling (BIM). BIM bietet eine große Chance für effizientere und nachhaltigere Sanierungen, insbesondere vor dem Hintergrund des Sanierungsstaus in der Region.

Zu den wichtigsten Aspekten des Projekts gehören die Erstellung detaillierter BIM-Modelle aus verschiedenen vorhandenen Daten und die Integration von Qualitäts- und Herkunftsmetadaten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der lokalen Bauindustrie zu verbessern, den Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Praxis zu erleichtern und zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beizutragen. Die Einführung von BIM wird nicht nur die Ressourceneffizienz verbessern, sondern auch die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit fördern, indem sie kosteneffiziente öffentliche Bauprojekte ermöglicht, die möglicherweise sozial benachteiligten Gruppen zugute kommen.

BOdrive ist der auf einem elektrischen Antrieb basierende dezentrale Antriebsstrang, den die Hochschule Bochum mit den Partnern AS-Drives, elmoCAD Engineering, Scienlab gefördert im Rahmen des Programms „Rationale Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen, progres.nrw“ und ThyssenKrupp Steel Europe als freier Partner entwickelt.

Ziel des Projektes ist es, die Energieeffizienz des elektrischen Antriebsstrangs zu erhöhen und die Kosten zu senken, indem unterschiedliche Topologien von elektrischen Antriebssträngen mit dezentralen Motoren simuliert, entwickelt und verglichen werden. Aufbauend auf den Simulationsergebnissen werden von einem Konsortium, das die gesamte Wertschöpfungskette mit einer hohen Fertigungstiefe abdeckt, den Anforderungen entsprechende Wechselrichter und Motoren entwickelt und Funktionsmuster aufgebaut. Diese sind notwendig, um Einflüsse zu ermitteln, die in der Simulation zum Teil nur in eingeschränkter Weise berücksichtigt werden können. Messungen und Tests an den unterschiedlichen Versuchsmustern ermöglichen es, die in der Simulation gewonnenen Parameter hinsichtlich Effizienz, Leistungsdichte, usw. zu verifizieren bzw. weitere zu ermitteln. Durch Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Kosten wird dann die für den automobilen Einsatzzweck optimale Kombination aus Wechselrichter und Motor ermittelt. Am Ende des Projektes sollen der Motor und der Wechselrichter überarbeitet und für eine spätere Serienfertigung optimiert werden.

Derzeit befindet sich das Projekt am Ende der ersten Konstruktionsphase.

BOmobil – so heißt der Elektrokleintransporter, den die Hochschule Bochum mit den Partnern Composite Impulse, Delphi, Scienlab, den Stadtwerken Bochum und dem TÜV NORD, gefördert im Rahmen des Wettbewerbs ElektroMobil.NRW serienreif entwickelt. Die Anforderungen von klein- und mittelständigen Unternehmen für den Regionalverkehr der Zukunft bestimmen das Konzept. Elektromobilität und ansprechendes Design müssen sich nicht ausschließen, das beweist das BOmobil. Technologisch zeigt der Prototyp eine radikale Abwendung von herkömmlichen Automobilkonzepten: keine zentrale Antriebseinheit mehr – stattdessen Radnabenmotoren. So entsteht Raum für die Neugestaltung des Innenraums. Zwei Sitzplätze, Platz für eine Normgitterbox, Höchstgeschwindigkeit ca. 130 km/h, Reichweite mehr als 150 Kilometer – Elektromobilität für den Alltag.

Alle Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs werden im sogenannten Skateboard untergebracht, der tragenden Struktur, die unterschiedliche Karosserievarianten zulässt. Die Batterie, die Traktionswechselrichter und die Motoren sind „organisch“ zueinander angeordnet, dadurch lassen sich kurze Leitungswege und ein niedriger Schwerpunkt realisieren. Durch die selbst entwickelten Radnabenmotoren wird das Antriebsmoment dort generiert, wo es benötigt wird und die eingesparte Antriebseinheit im Aufbau vergrößert das Ladevolumen des Fahrzeugs.

Das Skateboard besteht aus Aluminium-Leichtbau-Profilen, die bei der Montage genietet und verklebt werden. Diese Variante des Aufbaus ermöglicht eine hochfeste Struktur, die sowohl die Tragfähigkeit für einen Kleintransporter, als auch die nötige Crash-Sicherheit für ein modernes Fahrzeug bietet. Der Aufbau aus geklebten und genieteten Elementen ermöglicht eine kostengünstige und einfache Produktion in einem manufaktur-ähnlichen Prozess.

Zur Kostenreduktion werden u.a. für das Fahrwerk Standardkomponenten vom OPEL Zafira verwendet. Dabei werden die komplette Bremsanlage inkl. Assistenzsysteme wie ABS, ESP und EBV, die Dreieckslenker und Stabilisatoren sowie die Federbeine übernommen und in das Design des Fahrzeugs integriert. Zur Kompensation der erhöhten ungefederten Massen durch die Radnabenmotoren erhalten die Dämpferelemente eine neue Abstimmung. Die Karosserie wird aus ABS-Kunststoff und Faserverbund-Kunststoff gefertigt. Die Kunststoffbauteile haben sowohl strukturelle, als auch wärme- und geräuschdämmende Funktion. Während in konventionellen Fahrzeugen Einscheiben-Sicherheits- und Verbundglas eingesetzt wird, erfolgt im BOmobil soweit möglich die Verwendung von Kunststoffscheiben.

Für die Batterie kommt Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie zum Einsatz. Das nötige enge Temperaturband für deren Betrieb wird im Rahmen des Thermomanagement des Fahrzeuges realisiert. Die Auswahl geeigneter thermisch isolierender Karosserie- und Scheibenwerkstoffe ist dabei von zentraler Bedeutung, um eine aktive Kühlung bzw. Heizung in deutlich geringerem Maße als in konventionellen Fahrzeugen erforderlich zu machen.

Projektleitung: Prof. Dr. Erik H. Saenger

Fördermittelgeber: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (FH Zeit für Forschung)

Laufzeit: 2017-2020

Das weltweit erste interdisziplinäre virtuelle Labor zur Materialcharakterisierung soll im Internationalen Geothermiezentrum an der Hochschule Bochum etabliert werden. Im Fokus werden numerische Simulationen der Wellenausbreitung in heterogenen Materialien auf verschiedenen Skalen stehen. Geplant ist die Entwicklung und fachübergreifende Anwendung von Vorwärts- und Inversionsalgorithmen mit den zwei übergeordneten Zielen, (a) die geothermische Exploration kostengünstiger und die Nutzung geothermischer Energie sicherer zu gestalten bei gleichzeitiger Reduzierung des Fündigkeitsrisikos, und (b) die Sicherheit von Stahlbetonwerken (z.B. Brücken) effizient zu evaluieren. Im Förderzeitraum werden drei miteinander vernetzte Forschungsfelder bearbeitet und damit eine Synergie zwischen Methoden der Geophysik, der Geologie und des Bauingenieurwesens geschaffen: (1) Mittels Simulationen der elastischen Wellenausbreitung in komplexen Geologien auf der Feldskala werden verschiedene Datensätze generiert, um die Interferometrie und die fk-Analyse, zwei Explorationsverfahren der passiven Seismik, miteinander zu kombinieren und zu optimieren. Ebenfalls sollen mit Feldskala-Simulationen Zonen für hohe Anfälligkeit seismischer Aktivität identifiziert werden. (2) Im Mittelpunkt dieses Teilprojektes steht die ganzheitliche Beschreibung geothermischer Reservoirgesteine. Des Weiteren wird im Rahmen der digitalen Gesteinsphysik der vorhandene numerische Setup um die Dämpfungsbestimmung mit monofrequenten Quellsignalen erweitert. (3) Um die Detektion, Lokalisierung und Charakterisierung von Schädigungszonen im Werkstoff Beton zu verbessern, werden etablierte zerstörungsfreie Prüfmethoden mit Time-Reverse-Modeling und Full-Waveform-Inversion Methoden aus der Geophysik kombiniert und unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit auf Bauwerke optimiert.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Daniel Schilberg

Fördermittelgeber: DFG

Laufzeit: 2016

Ziel des Forschungsvorhabens CyRobI ist die Entwicklung eines intendierenden Robotersystems. Ausgangspunkt dafür stellt die Formulierung eines Informationsmodells für ein generisches Robotersystem dar, das Informationen aus den vier zuvor genannten Schritten in ihrem Entstehungskontext ablegt und die weitere Informationsverarbeitung durch Korrelation, Aggregation und Analyse ermöglicht. Hierfür müssen folgende Forschungsfragen im Vorhaben beantwortet werden:

- Welchen Beitrag können moderne, vernetzte Informations- und Kommunikationstechnologien sowie neuartige analytische Algorithmen für die Selbstbeschreibung eines Robotersystems liefern?

- Wie kann ein selbstbeschreibungsfähiges Robotersystem für den Anwender einfach, flexibel und effizient nutzbar gemacht werden?

- Wie ist der Informationsfluss und damit die Informations-Integration für die Maschine-Maschine und Mensch-Maschine Kommunikation zu realisieren?

Zur Erreichung der Ziele des Vorhabens und Beantwortung der Forschungsfragen gliedert sich das Projekt in drei Phasen. Zunächst sollen in der ersten Phase Anforderungen an das System erhoben werden und in eine Spezifikation überführt werden. In der zweiten Phase wird das einzusetzende Robotersystem entwickelt. Hierbei kommt zuerst der Aufbau der Systemarchitektur zum Einsatz, gefolgt von dem Informations-Integrations-Modell sowie der Einbindung zusätzlicher Sensorik. Das Informations-Integrations-Modell dient der formalen Selbstbeschreibung von Aufgaben und Funktionen sowie den Fähigkeiten des Roboters. Auf Basis dieses Modells werden die atomaren Funktionen zu höheren Fähigkeiten aggregiert und an die Umgebung kommuniziert. In der dritten Phase werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Phasen eins und zwei in zwei Demonstratoren umgesetzt. In einer ersten Stufe wird ein Toy-Model Demonstrator für die Konzeptüberprüfung eingesetzt, um dann in einer zweiten Stufe einen auf Sechs-Achs-Industrie-Robotern basierenden Demonstrator umzusetzen.

Projektleitung:Prof. Dr. Friedbert Pautzke

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Förderprogramm Energie

Laufzeit: 2018 - 2022

Projektziel ist die Entwicklung eines durchgängigen Schnellladekonzeptes für Elektrofahrzeuge. Dieses Konzept soll die benötigte Energiemenge für eine Reichweite von 400 km innerhalb weniger Minuten realisieren. Dabei soll die gesamte Kette des Energieflusses beginnend beim elektrischen Netz bis zur Speicherung in der Fahrzeugbatterie betrachtet und optimiert werden.

- Hochleistungs-Ladeelektronik und -Ladestation

- Schnellladefähige Fahrzeugbatterie

- Optimiertes Fahrzeug-Thermomanagement

- Entwicklung Prototypenfahrzeug

In Zusammenarbeit mit den Unternehmen Hofer e-mobility, ElringKlinger AG, Keysight Technologies, Voltavision Gmbh, Innolectric AG konstruiert und entwickelt das Institut für Elektromobilität die benötigten Modifikationen des elektrischen Antriebstrangs, bis hin zur Systemintegration in ein Prototypenfahrzeug.

Projektleitung: Prof. Volker Huckemann

Fördermittelgeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt [DBU]

Laufzeit: 2019 – 2023

Museen stellen aufgrund ihrer strengen konservatorischen Anforderungen oft klimatisch anspruchsvolle Gebäude dar, was häufig zu energieintensiven Lösungen führt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) plant einen Neubau für den Eingangs- und Ausstellungsbereich des Freilichtmuseums Detmold, dem größten Freilichtmuseum Deutschlands. Das Projekt zielt auf eine nachhaltige, lebenszykluskostenorientierte Gestaltung ab und soll als Modell für die deutsche Architekturkultur dienen.

Ein interdisziplinäres Konsortium, bestehend aus Architekten, Gebäudeklimaexperten, Energietechnikern und Bildungswissenschaftlern, wird ein innovatives Museums-Konzept entwickeln. Das Projekt umfasst zwei Phasen: zunächst die Erstellung einer Richtlinie für Baumaterialien, technische Ausstattung und Energiekonzepte, einschließlich eines Überwachungssystems für den Neubau. In dieser Phase liegt der Fokus auch auf dem Zusammenspiel von Konservierungsanforderungen und Energiebedarf, wobei adaptive Komponenten betont werden, die auf die klimatischen Toleranzgrenzen der Museumsartefakte reagieren. Die Erkenntnisse werden öffentlich geteilt, insbesondere mit Planern und Investoren.

Die zweite Phase konzentriert sich auf den Wissenstransfer über nachhaltiges, ressourceneffizientes Bauen. Angesichts der vielfältigen Besucher des Freilichtmuseums Detmold legt das Projekt einen hohen Bildungswert auf museumspädagogische Aspekte und zielt darauf ab, diese Werte in das Design des neuen Gebäudes zu integrieren.

Weitere Informationen zu diesem Projekt:

Das Projekt ELEVTRA, gefördert durch die Europäische Union und dem Lifelong Learning Program, wird bis Ende 2014 im Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum erarbeitet. In dem Projekt wird eine so genannte E-Lernplattform für die Berufsaus- und Weiterbildung zum Fahrzeugmechatroniker und -Konstrukteur ausgearbeitet.

Das Projekt wird vom Fundación Metal in Asturien, Spanien geleitet und zusammen mit vier weiteren Europäischen Partnern durchgeführt:

ISSA (Integrovaná střední škola automobilní), Brno, Tschechien,

Šolski center Velenje, Velenje/Wöllan, Slowenien,

shecco SPRL, Brüssel, Belgien

Die Universität in Oviedo, Spanien.

Projektleitung: Prof. Dr. Friedbert Pautzke

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Förderprogramm FH-Impuls

Laufzeit: 2019 - 2022

Ziel des Projektes ist die integrierte Entwicklung von Infrastrukturen und Energiemanagementsystemen zur Einbindung modular aufgebauter Ladepunkte für Elektromobilität in eine heterogene metropolitane Energieerzeugungs- und Ladeinfrastruktur.

Dazu werden drei Szenarien betrachtet:

- Anbindung Fahrzeug - Ladepunkt Smart Home (Laden Zuhause), d.h. die Einbindung in Smart Home sowie Smart Building Konzepte zur besseren Nutzung von Eigenstrom, z.B. auch über Vehicle2Building (V2B).

- Anbindung Fahrzeug - Ladepunkt Smart Factory (Laden am Arbeitsplatz und halb-öffentlichen Raum), d.h. die Einbindung in Energiemanagementsysteme in Betrieben (Smart Factory) oder Nutzung von Eigenstrom.

- Anbindung Fahrzeug - Ladepunkt Smart Grid (Laden im öffentlichen Raum), d.h. die Einbindung Smart Grid Konzepte, u.a. auch Nutzung von Eigenstrom über öffentliche Energienetze oder Demand Side Management.

Dazu sollen Geschäftsmodelle, IT-Systeme (u.a. unter Nutzung des Internets der Dinge),

Services (u.a. Bezahlfunktionen) unter Berücksichtigung der rechtlichen und ökonomischen

Rahmenbedingungen betrachtet werden.

Kooperationspartner:

- Fachhochschule Dortmund - Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten iDiAl, Institut für Kommunikationstechnik IKT

- Westfälische Hochschule Gelsenkirchen - Westfälisches Energieinstitut, Institut für Internet-Sicherheit if(is)

- Allego GmbH, in-integrierte informationssysteme GmbH, Petring Energietechnik GmbH, Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH, ELE Emscher Lippe Energie GmbH, Stadtwerke Lünen GmbH, CP contech electronic GmbH, Scienlab engineering center GmbH

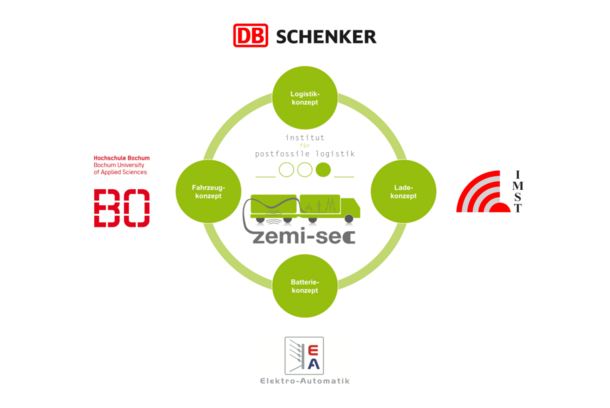

Projektleitung: Prof. Dr-Ing Semih Semih Severengiz

Fördermittelgeber: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Laufzeit: Jannuar 2021 - Oktober 2022

Die Bevölkerung und der Wohlstand der Republik Ghana wachsen. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung steigt auch die Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen, die vor allem für Autos und Mopeds besteht. Gleichzeitig verursachen diese Fahrzeuge eine hohe Umweltverschmutzung, wodurch Möglichkeiten für umweltfreundlichere Alternativen durch E-Mobilität geschaffen werden. Um die Umweltverträglichkeit zu verbessern, ist es jedoch wichtig, dass die für die Versorgung benötigte Energie aus einer erneuerbaren Quelle gewonnen wird.

Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist die Arbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, ein gesellschaftliches und politisches Problem in Ghana. Besonders ausgeprägt ist das Problem im formellen Sektor, wo das Wirtschaftswachstum nicht zu einer Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze geführt hat. Daher müssen Lösungen gefunden werden, die den Bedürfnissen nach Mobilität, Energiezugang und -versorgung gerecht werden und sich gleichzeitig positiv auf die Beschäftigung auswirken. Dies sind die Bereiche, in denen das Projekt E-Micromobility in Ghana ansetzt.

Das Projekt E-Micromobility in Ghana zielt darauf ab, Lösungen für den wachsenden Mobilitätsbedarf und die Umweltbelastung zu finden, indem Solarladestationen und Smart Mini-Grids zum Aufladen von elektrischen Lastenfahrrädern und Elektrorollern sowie Makerspaces am Projektstandort Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Kumasi, University of Energy and Natural Resources (UENR) und der Tema Export Processing Zone eingerichtet werden. Darüber hinaus soll im Rahmen des Projekts Elektromobilität einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung von Arbeitsplätzen, dem Wissenstransfer und der Förderung des Privatsektors liegt.

Um die Umweltauswirkungen des Mobilitätssektors zu verringern, muss das Sharing-System von leichten Elektrofahrzeugen ausgeweitet und von der breiten Bevölkerung akzeptiert werden. Als Ausgangspunkt für ein Upscaling wird das Projekt zunächst auf dem Gelände der Partneruniversitäten (KNUST und UENR) repliziert. Hier werden die Universitäten selbst das Mobilitätsangebot für Studierende, Mitarbeiter und Besucher bereitstellen, sodass ein entsprechendes Geschäftsmodell entwickelt und die notwendigen Stellen für die Verwaltung und das Management des Sharing-Systems geschaffen werden könnten. Bei einer Übertragung des Projekts auf die Hochschulstandorte können langfristige Vorteile erzielt werden. Die Studierenden kommen bereits mit dem Thema der nachhaltigen Technologiegestaltung in Berührung. Viele werden später selbst solche Innovationen umsetzen oder in die Industrie einbringen und so den angestrebten Wissenstransfer festigen. Neben der Umsetzung des gemeinsamen E-Mobilitätsangebots können zwischen den drei Partnerhochschulen auch Workshops, Lehrveranstaltungen, Studierendenaustausch, Abschlussarbeiten sowie Gastvorlesungen zu den Themen nachhaltige Mobilität und Entwicklung stattfinden

Projektleitung: Prof. Dr. Petra-Schweizer-Ries

Fördermittelgeber: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Laufzeit: 2014-2018

Die Hochschule Bochum ist seit 2008 auf dem Weg zur Nachhaltigen Entwicklung. 2011 wurden zwei Professuren im Bereich Nachhaltigkeit besetzt, 2012 eine dritte. In 2012 fand eine Open Space-Veranstaltung zur Einbindung aller Hochschulmitglieder (von Studierenden und Lehrenden über Werkstätten und Verwaltung bis hin zum Präsidium) in diesen Nachhaltigkeitsprozess statt, der noch 2012 mit dem Bochumer Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. 2013 wurde das „Integrative Institut Nachhaltige Entwicklung“ gegründet und seit dem richtet die Hochschule Bochum alle zwei Jahre den „Bochumer Nachhaltigkeitstag“ aus.

Auch forschungsseitig bewegt sich die Hochschule in diese Richtung und startete im Juli 2014 – gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen – auf Initiative zahlreicher Professorinnen und Professoren aus verschiedenen Fachbereichen unter der Federführung der Nachhaltigkeitsprofessorin Frau Prof. Dr. Schweizer-Ries an der Hochschule Bochum das im Rahmen der Förderprogramms „FH Struktur“ geförderte Projekt „Erlebnisraum Nachhaltige Entwicklung“. Die Nachhaltigkeitswissenschaft wird damit noch stärker zu einem zentralen Profilelement der Hochschule ausgebaut.

Das Thema Nachhaltige Entwicklung wird in zweifacher Weise aufgegriffen:

1. durch die Unterstützung einer Forschung für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule unter Integration aller Fachbereiche und

2. durch die Entwicklung und Verstetigung eines Erlebnisraums, der sich durch technische, architektonische und didaktische Interaktionselemente auszeichnet und helfen soll, unterschiedliche Facetten von Nachhaltigkeit zu vermitteln.

Als Startthema widmete sich das wissenschaftliche Team den Fragen der Nachhaltigen Energienutzung und leistete so einen Beitrag zur deutschen Energiewende. Folgende Kernelemente zeichnen das Vorhaben aus:

Der Erlebnisraum mit den Menschen, die hineingehen, und der Gemeinschaft, die daraus entsteht...

... bildet einen technisch, architektonisch und didaktisch gestalteten Raum, der ein Umdenken und Umlenken in Richtung Nachhaltige Entwicklung anregt,

... entsteht durch wissenschaftliche Expertise und technische Entwicklung gemischt mit künstlerisch ansprechender Darstellung,

... orientiert sich in Stilistik und didaktischem Konzept am Vorbild der geodätischen Kuppeln und Dymaxion-Weltkarten von Buckminster Fuller.

Das Forschungsvorhaben unterteilt sich in vier zentrale Entwicklungsstränge:

- Nachhaltigkeitskommunikation und Nachhaltigkeitsbewusstseinsbildung

- architektonisch-künstlerische Darstellung

- technische Ausgestaltung

- didaktische Vermittlung

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch

Fördermittelgeber: Verkehrsverbund Rhein-Sieg

Laufzeit: 2013 - 2018

Im Rahmen des Projektes „Einführung eines kommunalen Mobilitätsmanagements in den Modellkommunen Alfter und Bergisch Gladbach“ wird das kommunale Mobilitätsmanagement als Daueraufgabe in der Kommune verankert und dafür eine geeignete Organisationsstruktur vor Ort geschaffen. Die Kommunen werden fachlich unterstützt und beraten, u. a. bei der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Mittel für Einzelmaßnahmen werden bereitgestellt.

Die Hochschule Bochum ist mit der Evaluation dieses Projektes beauftragt und soll den Aufbau des kommunalen Mobilitätsmanagements in den Kommunen begleiten und erfassen. Dabei werden die „Veränderungen in den Köpfen“ von Schlüsselpersonen gemessen, wie auch die Veränderungen von (Verwaltungs-)Strukturen, Einstellungen und Meinungen zum Mobilitätsmanagement insgesamt sowie zum entwickelten Mobilitätskonzept und eine Bewertung der Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen vorgenommen. Die Erkenntnisse werden in den laufenden Prozess eingebracht und Handlungsempfehlungen für zukünftige Projekte formuliert.

Weiterführende Links:

Institut für Mobilität und Verkehrssysteme

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Daniel Schilberg

Projektleitung: Prof. Dr. Erik H. Saenger, Prof. Dr. Rolf Bracke

Fördermittelgeber: EU (H2020-LCE-2016-2017)

Laufzeit: 2017-2020

GEMex has the ambition to bring together the extended Mexican know how of discovering, developing, and deploying conventional geothermal energy systems with a variety of European expertise from similar geothermal energy systems (Italy, Iceland etc.), of developing EGS technology, and finding new approaches to make use of super-hot geothermal systems. The approach should lead to concepts for extended future deployment of geothermal energy in Europe and Mexico. This will be done by common site developments, one for hot-EGS (Enhanced Geothermal Systems) and one for SHGS (Super-Hot Geothermal Systems). This approach will open synergies of competencies and technologies and will lead to an acceleration of the learning curve for geothermal development. Potential drill paths will be developed in the target areas in order to maximise the scientific output. The findings will be compared to extended experiences in EGS projects in Europe and elsewhere and with the few SHGS-projects in Europe (IDDP1) and Japan (Kakkonda).

We at Hochschule Bochum contribute to two sub-projects: (1) Seismic imaging from earthquake analysis, travel-time tomography and ambient noise correlation methods, and (2), Development and verification of concepts and technologies to access and exploit super-hot reservoirs (>300°C, including conditions above the critical point of water in the reservoir).

Weiterführende Links: http://www.gemex-h2020.eu

Das zentrale Ziel des GeoMTES Projektes(Machbarkeitsstudie) ist die Entwicklung eines technisch und wirtschaftlich umsetzbaren thermischen Speicherkonzeptes zur energetischen Nachnutzung des Bergwerks Prosper-Haniel in Form einer thermischen Speicherung. Die Konzeptidee sieht vor, saisonal nicht nutzbare Abwärme aus Industrie- und Kraftwerksprozessen und/oder auf umliegenden Bergwerksbrachflächen erzeugte solare Wärme in das Grubengebäude einzuspeisen und bei Bedarf im Winterhalbjahr zur Wärmeversorgung von Gewerbe- und Wohnimmobilien ggfs. auch über bestehende Fernwärmenetze zu nutzen. Für die Etablierung solch untertägiger thermischer Speicher müssen im Grubengebäude entsprechende Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt und geeignete Erschließungs- und Fördersysteme entwickelt werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein eines noch vollständig zugänglichen und möglichst noch aktiven Bergwerks. Bis mindestens 2018 ist das Steinkohlebergwerk Prosper-Haniel hierfür noch vollständig zugänglich, sodass gezielte Wärmespeicherkonzepte entwickelt und etabliert werden können. Als Grundlage eines saisonalen Wärmespeichers können innerhalb des Bergwerks Prosper-Haniel Temperaturen von 30 - 50º C genutzt werden, da die Abbaubereiche bis auf eine Teufe von über 1200 m reichen.

Das Novum dieses Forschungsvorhabens ist es, eine Pilotanlage zur Wärmespeicherung innerhalb eines ehem. und nicht mehr zugänglichen Steinkohlebergwerkes am ehem. Opelstandort (Werk I) in Bochum-Laer zu konzeptionieren. Unterhalb dieses Geländes ist die ehemalige Zeche Dannenbaum (1859-1958) lokalisiert.

Auf dem Betriebsgelände des ehemaligen Opel Werks befinden sich im Nordwesten die beiden Hauptförderschächte. Das Grubengebäude ist bis auf eine Teufe von -695,5 m NN bergbaulich erschlossen. Nach Stilllegung der Zeche wurden die beiden Schächte verfüllt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Grubengebäude bis auf -190 m NN geflutet. Es ist davon auszugehen, dass innerhalb des Grubengebäudes ein ungestörtes Temperaturniveau von ca. 27°C auf der 8. Sohle, bei einer Teufe von -693 m NN, anzutreffen ist.

Nach erfolgreicher Beendigung der Machbarkeitsstudie ist die zeitnahe Realisierung einer Pilotanlage geplant. Dies würde die Etablierung einer Heizzentrale mit Sonnenkollektoren und einer Wärmepumpe zur ausschließlichen Wärmeversorgung für die Neuansiedlungen auf dem ehem. Opel Werksgelände (Mark 51°7) anstreben.

Dieses Projekt wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Hochschule Bochum erhält im Zuwendungszeitraum eine Förderung in einer Gesamthöhe von 230.357,25 €.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Inka Müller

Laufzeit: 01/2020 – 12/2023

Fördermittelgeber: Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Verbesserung der Anwendung von Structural Health Monitoring (SHM) basierend auf geführten Wellen für Pipelines, insbesondere in der petrochemischen Industrie und in der zivilen Infrastruktur. Gegenwärtige Methoden, wie z.B. Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurven, werden als nur bedingt geeignet angesehen, um eine standortspezifische Zuverlässigkeitsbewertung und Informationsbereitstellung zu ermöglichen. Ziel des Projektes ist die Verbesserung und Standardisierung von Methoden zur Zuverlässigkeitsbewertung, wobei der Schwerpunkt auf der Quantifizierung der Standortabhängigkeit liegt. Besonderes Augenmerk wird auf technische Hotspots für bestimmte Schadensarten in Pipelines gelegt. Das Projekt umfasst eine Kombination von experimentellen und simulationsbasierten Daten für bestimmte Schadensarten, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, die mit etablierten Methoden der zerstörungsfreien Prüfung vergleichbar sind. Darüber hinaus werden verschiedene Signalverarbeitungsmethoden untersucht, um deren Einfluss auf die Zuverlässigkeitsbewertung zu verstehen.

Projektleitung: Prof. Dr. Petra-Schweizer-Ries

Fördermittelgeber: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen

Laufzeit: 2013-2016

Die Hochschule Bochum hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, sich zu einer der führenden Institutionen der Nachhaltigkeitswissenschaft weiterzuentwickeln, sondern auch, die Idee der Nachhaltigen Entwicklung im Hochschulalltag stetig vorzuleben und im Denken und Handeln von Studierenden, Lehrenden, in den Werkstätten, im Präsidium und in der Verwaltung immer wieder aufleuchten zu lassen. Dieser Prozess wurde mit dem Projekt „Hochschule Bochum in Nachhaltiger Entwicklung“ transformativ forschend begleitet und wissenschaftlich unterstützt. Die Hochschule Bochum soll so zu einem Vorbild für andere Hochschulen werden, die sich ebenfalls auf den Weg zur Nachhaltigen Entwicklung gemacht haben oder noch machen werden.

Das Forschungskonzept bestand aus fünf Elementen, die in mehreren Zyklen durchlaufen wurden:

- historische Aufarbeitung

- Systemanalyse

- Erarbeitung von Zielwissen

- Transformation durch transformative Forschung

- Evaluation

Projektleitung: Prof. Dr. Friedbert Pautzke

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Förderprogramm ZIM

Laufzeit: 2018-2019

Projektziel ist die Entwicklung eines elektrischen Antriebs für Oldtimer, der als Hybridlösung mit minimalsten Eingriffen und Änderungen in die Fahrzeuge integrierbar ist. Diese Änderungen sollen komplett rückbaubar sein. Zudem sollen die Fahrzeuge mit dem Hybridantrieb die Klassifizierung als Oldtimer mit H-Kennzeichen behalten können. Die Umbauten sollen im Einklang mit den bestehenden Sicherheitsnormen vorgenommen werden. Der Einsatz des elektrischen Antriebs soll auf den innerörtlichen Bereich beschränkt sein.

Am Beispiel des Porsche 911 wird in einer Kooperation mit

- Roland Heidl Automobiltechnik

- AS Drives GmbH

der entsprechende hybride Antrieb entwickelt.

Geothermal resources tend to be found in deeper and harder geologic formations than typical hydrocarbon reservoirs. Therefore, drilling technologies and processes from the oil & gas field need to be improved constantly to make for more efficient and economic drilling. Drilling speeds or rate of penetration (ROP) of classic drilling technologies, e.g. tricone bits, suffers greatly in deep and hard formations. Thus, there is a great need for tools with higher ROP and low wear to reduce drilling, trip time and cost. Down-the-hole hammers (DTH) using compressed air have successfully been proven for decades in shallow drilling < 400 m depth. To reach greater depth, the working medium must rather be a liquid, due to the compressibility of air and the possible need of drill mud for borehole stability.

One of those improvements over the past ten plus years has been the development and application of hydraulic downhole hammer systems at GZB in Bochum and elsewhere worldwide for geothermal, hydrocarbon, and mining drilling applications. However, several disadvantages of these hydraulic, so far mainly clean water hammer systems, held back their widespread use so far. Main hindrances were e.g. water quality of almost clean tap water, missing recirculation systems and thus, no possibility of using drill mud additives for borehole control and improved hole flushing capabilities. With new hydraulic hammer systems being developed in Bochum, Germany and coming onto the market elsewhere, most of these problems have been addressed, if not solved up to now, also pushing their drilling capabilities further down to beyond 5.000 m depth. Work has been done and will be presented here on a summary on past and current hydraulic hammer technologies. Beginning with an introduction to main basic working principles, different hammer types are discussed. The results of recent field tests are being presented. Furthermore, recirculation units for hammer drilling, multiple phase or, respectively, fluid flows, and the potential product of DTD mud powered hammers are being shown and discussed.

These innovative, DTH hammer tools will greatly help the geothermal or other deep drilling industry to make their drilling efforts far more economic, especially but not exclusively, in deep, hard rock drilling situations. Furthermore, hard sedimentary rocks may be drilled much more economically with hydraulic mud hammers being able to be powered by (light) mud and thus, allowing for good borehole control.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Projektträger: VDI Technologiezentrum GmbH)

Laufzeit: 2018 - 2022

Kritische Verkehrsinfrastrukturen wie Bahnhöfe sind heute technisch, organisatorisch und personell noch nicht darauf eingestellt, im Rahmen von großräumigen Evakuierungen betrieben werden zu müssen. Ziel des Verbundprojektes „Optimierung der Verkehrskapazität von Bahnhöfen im Krisen- und Katastrophenfall (KapaKrit)“ ist es, die Verkehrskapazität von Bahnhöfen für den Krisen- und Katastrophenfall – insbesondere im Kontext einer großräumigen Evakuierung – zu erhöhen. Es sollen die methodischen Grundlagen erforscht werden, welche notwendig sind, die Verkehrsströme innerhalb und im direkten Umfeld eines innerstädtischen Hauptbahnhofes beschreiben und optimieren zu können. Das Teilvorhaben des Verbundpartners Hochschule Bochum „Betrachtung der Leistungsfähigkeit an und im Umfeld von Bahnhöfen“ legt dabei den Fokus auf die technischen und betrieblichen Merkmale des Eisenbahnverkehrs an und im regionalen Umfeld von Bahnhöfen, die im Krisen- und Katastrophenfall zu zentralen Anlauf-, Start- und Knotenpunkten der Evakuierung werden. Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens können zudem dazu beitragen, eine leistungsstarke Eisenbahnverkehrsinfrastruktur auch im Normalbetrieb oder in anderen Szenarien sicherzustellen.

Weiterführende Links:

Termingerecht wurde der Messeprototyp KARO am Institut für Elektromobilitätder HochschuleBochum fertiggestellt und der Firma Artega übergeben.

Auf der IAA2015 in Frankfurt präsentierte die Artega GmbH und Co. KG. das neue elektrische Fun-Mobil KARO. Maßgeblich war das Institut für Elektromobilität an der Gesamtfahrzeugkonstruktion beteiligt. Die tragende Struktur, Fahrwerk und Antriebsstrang wurden in nur sechs Monaten von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke entwickelt. Das Fahrwerk orientiert sich konstruktiv am Formelrennsport. Hier, am konkreten Objekt konnte HochschuleBochum-Mitarbeiter und langjähriger Formel 1 Ingenieur Dipl.-Ing. MBA Heinz Zöllner mit besonderer Freude seine jungen Nachwuchsingenieure u.a. in die Geheimnisse der Fahrwerkstechnik im Motorsport einweihen.

Herzstück des elektrisch angetriebenen Quads ist eine 96V Lithium-Ionen-Batterie auf Nickel-Mangan-Kobalt-Basis aus dem Hause Voltabox in Delbrück. Insgesamt vier Module gewährleisten eine Reichweite von 80km. Die Hochvolt-Batterie garantiert dem elektrischen Antriebsstrang in jedem Lastpunkt die erforderliche Leistung. Die am Institut für Elektromobilität ausgesuchten Antriebskomponenten sorgen mit einer Nennleistung von 15kW und einer kurzzeitigen Spitzenleistung von 38kW für puren Fahrspaß, der sich in ungezügeltem Vorwärtsdrang und einer Beschleunigung von 0 auf 80km/h in unter 5 Sekunden wiederspiegelt. Das Antriebsmoment des Elektromotors wird über das am Institut für Elektromobilität eigens für das KARO entwickelte Getriebe übertragen. Die Momentenverteilung auf die Räder übernimmt ein Differential aus dem Motorsportbereich des Hauses Drexler.

Mehreren Studenten der HochschuleBochum erhielten im Rahmen dieses Projekts die Möglichkeit, erfolgreich den Bachelor bzw. Masterabschluss mit hochinteressanten Themenstellungen zu erlangen. Besonders attraktiv war für die Absolventen, nach theoretischer Auslegung auch an der praktischen Umsetzung zeitnah mitarbeiten zu können und dies in einer Organisationsstruktur mit direkten Kommunikationswegen, die die Projektarbeit bei einem zukunftsorientierten Entwicklungsdienstleister abbildet.

In seiner Erscheinung perfektioniert wurde der Messehingucker durch die formschöne Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunstoff, die bei der Proceda GmbH gefertigt wurde. Das Design entstammt der Feder von Klaus Dieter Frers, Begründer und Eigentümer der Artega GmbH, der schon im Jahre 2007 mit dem Sportwagen Artega GT auf dem Genfer Autosalon für Aufsehen sorgte.

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Wytzisk-Arens und Dr. Alexandra Lindner

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Rahmenprogramm FONA³ (Forschung für nachhaltige Entwicklung), „Kommunen innovativ“

Laufzeit: 2017-2020

Im Rahmen des Vorhabens wird im Teilprojekt „Technische Konzeption und Implementierung“ ein GIS-gestütztes kommunales Monitoringsystem entwickelt, das den Schwerpunkt auf eine integrierte Betrachtungsweise sowie Bewertung legt, Daten zielgruppengerecht aufbereitet und dabei verschiedene insbesondere auch kleinräumige Betrachtungsebenen bedient. Die Hochschule Bochum forscht gemeinsam mit drei Verbundpartnern, dem Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum, der Stadt Essen und der Stadt Mülheim an der Ruhr und verfolgt dabei das Ziel, das Monitoringsystem als praxisnahes Entscheidungshilfesystem zu entwickeln. Exemplarisch werden zunächst die Themenfelder Wohnen, Demografie, Soziales und Umwelt fokussiert sowie Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen den Themenfeldern identifiziert. "KomMonitor“ legt damit die Basis für eine fachübergreifende Stadtplanung, indem Datenbestände unterschiedlicher städtischer Fachbereiche aktuell und fachübergreifend vernetzt werden und somit Tendenzen der demografischen Veränderungen sowohl für die gesamte Stadt als auch kleinräumig für einzelne Quartiere abgeleitet werden können.

Der Fachbereich Geodäsie der Hochschule Bochum ist verantwortlich für die systemtechnische Konzeption und Implementierung des avisierten GIS-basierten Monitoringsystems. Basierend auf Konzepten für kommunale Geodateninfrastrukturen (GDI) und kommunalen GI-Systeme wird dazu in enger Abstimmung mit den Projektpartnern ein Architekturkonzept erarbeitet und umgesetzt, welches Kommunen in generischer und interoperabler Weise eine Plattform zur zielgerichteten Definition und Überwachung von Monitoring-Prozessen bietet. Ziel dieser Plattform ist es, mittels geeigneter Werkzeuge möglichst viele Teilschritte der Monitoring-Prozesskette von der Datenaufbereitung und -prozessierung, über die Indikatordefinition, -berechnung und -bewertung bis hin zur grafischen Repräsentation in einer interaktiven Web-Anwendung zu automatisieren. Ausgerichtet am Stand der Praxis und Technik sowie den kommunalen Bedarfen kann das integrierte Monitoringsystem so zusammenfassend als ressortübergreifende Planungsgrundlage zur Steuerung und Koordinierung städtischer Maßnahmen und Ressourcenverteilung dienen. Darüber hinaus soll das System generisch angelegt sein, sodass erstens eine inhaltliche Erweiterbarkeit um andere relevante kommunale Handlungsfelder problemlos möglich ist und zweitens der Einsatz von ISO/OGC standardisierten Schnittstellen/Diensten ermöglicht, auch die technische Lösung auf beliebige Kommunen zu übertragen.

Weiterführende Links:

Ziel des Projekts LaserJetDrilling ist die Entwicklung eines neuartigen Bohrverfahrens, mit dem eine flächendeckende Strom- und Wärmegewinnung aus Tiefer Geothermie in Deutschland realisiert werden kann. Hierfür wird ein neuartiges Bohrverfahren entwickelt, welches zur Steigerung der Vortriebgeschwindigkeiten hochenergetische Laserstrahlung verwendet.

Das Fraunhofer IPT entwickelt im Rahmen des Projektes das Optikmodul mit wasserstrahlgeführter Laserstrahlung, das in einen konventionellen Bohrkopf integriert wird. Durch die Bestrahlung des Gesteins mit hochenergetischer Laserstrahlung wird ein deutlich höherer Bohrfortschritt erwartet als bei konventionellen Bohrverfahren. Der den Laserstrahl ummantelnde Wasserstrahl wird benötigt, um die Laseroptiken vor Verunreinigungen im Bohrloch zu schützen.

Die größte technologische Herausforderung liegt in der Einkopplung des Laserstrahls in den Wasserstrahl. Für Mikroanwendungen (Düsendurchmesser < 100 µm) ist dies bereits Stand der Technik. Für Makroanwendungen wie Gesteinsbohren ist dieser Ansatz bisher nicht umgesetzt worden. Im Rahmen des Projektes LaserJetDrilling wird ein Optikmodul in einen konventionellen Bohrkopf mit einem wassergeführten Laserstrahl integriert. Zur Umsetzung dieses Ansatzes ist die Entwicklung einer Laserstrahlquelle mit angepassten Strahleigenschaften (IPG) sowie einer speziellen Wasseraufbereitung und 'förderung (KAMAT) notwendig. Diese Entwicklungen sind Kernkomponenten des optischen Systems, welches vom IPT entwickelt wird. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des optischen Systems erfolgt die Integration des Optikmoduls in den Bohrkopf. Abschließend wird der Demonstratorbohrkopf mit integriertem Optikmodul an einem Prüfstand des GZB getestet und die Technologie evaluiert.

Projektleitung: Prof. Dr. Michael Schugt

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Förderprogramm FH-Impuls

Laufzeit: 2019-2020 (06.2019-12.2020)

Besonders beim beschleunigten Laden und Entladen von Lithium-Ionen-Batterien kommt es zu unerwünschten mechanischen und thermischen Belastungen der Zellen und damit zu einer beschleunigten Alterung der Batterie. Im Rahmen des Projekts LiMOdPress wird ein neuartiger Ansatz für den Aufbau von Batteriesystemen auf Basis der von der Westfälischen Hochschule patentierten hydraulischen Verpressung untersucht. Hiermit wird die Kühlung und die Verspannung der Batteriezellen im System optimiert um damit Langzeitstabilität sowie der Leistungsdichte von Lithium-Ionen-Batteriesystemen gegenüber typischen Systemen zu erhöhen.

Beteiligte Partner: Institut für Elektromobilität (Hochschule Bochum), Westfälisches Energieinstitut (Westfälische Hochschule Gelsenkirchen), Voltavision GmbH

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Iris Mühlenbruch

Fördermittelgeber: Umweltbundesamt in Kooperation mit der Planersocietät Dortmund

Laufzeit: 2018 - 2021

Das Forschungsvorhaben MONASTA beleuchtet den wissenschaftlichen Erkenntnisstand aus den Richtlinien und Empfehlungen zur Straßenraumgestaltung, stellt gelungene Praxisbeispiele gegenüber und evaluiert mehrere Modellprojekte. Innovative Maßnahmen zur Neuaufteilung des Straßenraums werden in Köln, Aachen, Kiel und Leipzig hinsichtlich ihrer Wirkung evaluiert, hierzu werden Vorher-Nachher-Erhebungen durchgeführt. Zudem werden im Rahmen einer Prozessevaluation Hemmnisse und Erfolgsfaktoren bei der Maßnahmenentwicklung und -umsetzung identifiziert. Im Rahmen des Projektes wird untersucht:

- welche Möglichkeiten einer nutzergerechten und sicheren (Neu-)Aufteilung des Straßenraum zwischen dem motorisierten und nicht-motorisierten Verkehr existieren, wo eine verträgliche Koexistenz unterstützt werden kann und welche weiteren Nutzungsansprüche bestehen,

- welchen Beitrag eine Neuverteilung des Straßenraum für eine nachhaltige Mobilitätskultur in den Städten und zur Steigerung der Lebensqualität leisten kann und

- welche Verteilungen für bestimmte Nutzungssituationen auch unter Berücksichtigung des „ruhenden Güterverkehrs“ am geeignetsten sind.

Weiterführende Links:

Projektleitung: Prof. Dr. Susanne Stark

Fördermittelgeber: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Laufzeit: 2016-2018

Das Projekt ist über das Landesprogramm für Geschlechtergerechte Hochschulen - Programmstrang Förderung von Denominationen in der Geschlechterforschung - mit einem sechsstelligen Betrag gefördert.

Nachhaltiger Konsum als gesellschaftliches Ziel ist dringend notwendig, um die großen sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit zu lösen. Die Marketingforschung dokumentiert vielfach das geschlechtsspezifisch unterschiedliche Konsumverhalten von Frauen und Männern – hier beklagen die Nachhaltigkeitswissenschaften eine Forschungslücke. Genau dort setzt das Forschungsprojekt an - welchen Einfluss hat das Geschlecht bzw. die Genderorientierung einer Person auf Nachhaltigkeitsstrategien und -kompetenzen im Konsumverhalten? Ziel ist es, die unterschiedlichen Treiber und Barrieren für bzw. gegen nachhaltiges Konsumverhalten bei Frauen und Männern zu identifizieren, um gendersensible Marketingstrategien zu entwickeln, die geeignet sind, mehr Nachhaltigkeit in Kauf und Nutzung bis hin zur Entsorgung von Bekleidung anzustoßen. Das Projekt fokussiert auf den Bereich Bekleidung - eines der Hotspots im Konsumbereich, ist doch die Textilindustrie für einen großen sozial und ökologisch negativen Impact verantwortlich.

Projektleitung: Prof. Dr. Friedbert Pautzke

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Förderprogramm FH-Impuls

Laufzeit: 2017-2020

Entwicklung eines verteilten Prüfstand- und Entwicklungssystems für komplexe technische Systeme

Im Zuge des Projekts wird eine Systemlösung für die Digitalisierung und standortunabhängige Nutzung von Prüfsystemen erarbeitet und prototypisch implementiert. Anhand der Problemstellung des elektrischen Antriebsstrangs werden die Systemsimulation und das Testmanagement sowie Testfahrzeuge und Prüfanlagen in Echtzeit, primär über das Industrial Internet of Things (IIoT), vernetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der IT-Infrastruktur, die eine echtzeitfähige und sichere Kopplung von Prüfanlagen ermöglicht.

Unternehmen werden in die Lage versetzt, kooperativ gesamte Engineering-Ketten darzustellen und ortsungebunden Entwicklungs- und Prüfdienstleistungen am Markt zu platzieren.

Kooperationspartner:

- Fachhochschule Dortmund - Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten iDiAl

- Westfälische Hochschule Gelsenkirchen - Institut für Internetsicherheit if(is)

- Auktora GmbH, Behr-Hella Thermocontrol GmbH, itemis AG, Scienlab electronic systems GmbH, Voltavision GmbH, XingSYS GmbH

Projektleitung: Wuppertal Institut

Konsortium: Bergische Universität Wuppertal, Hochschule Bochum, Ruhr-Universität Bochum, RWTH Aachen, Wuppertal Institut

Förderer: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE)

Laufzeit: 07/2021 – 12/2023

Das Projekt Protanz.NRW analysiert die Auswirkungen von Energie- und Klimaprotestbewegungen auf die gesellschaftliche Akzeptanz innovativer Technologien zur industriellen Dekarbonisierung in Nordrhein-Westfalen. Um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Industrie und Politik entscheidend. Das Projekt untersucht Faktoren, die die Akzeptanz von CO2-Reduktionsprojekten im Industriesektor beeinflussen und zielt darauf ab, die Einstellungen der Bevölkerung mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden zu verstehen. Zu den Projektaktivitäten gehören eine Auftaktveranstaltung, Aufsätze zu Mediennarrativen und zur Unterstützung der Energiewende. Das Konsortium umfasst mehrere Universitäten.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert / Dr.-Ing. Andreas Dridiger

Fördermittelgeber: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

Laufzeit: 2015-2018

Bei der Auslegung von Stahlbetonbauteilen ist neben der Tragfähigkeit auch die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sind in Hochbaudecken u.a. die Rissbreiten zu begrenzen.

Der erforderliche Nachweis zur Rissbreitenbegrenzung kann grundsätzlich mit den in Eurocode 2 vorgegebenen Rechenverfahren erbracht werden. Von zentraler Bedeutung ist es dabei aber, die in dem Bauteil auftretenden Schnittgrößen wirklichkeitsnah abzuschätzen. Dies wird in vielen Fällen dadurch erschwert, dass zusätzlich zu den äußeren Lasten auch Zwangschnittgrößen (infolge von Temperaturänderungen und Schwinden des Betons) auftreten und dass die Größe dieser Zwangschnittgrößen stark von der Steifigkeit der Decke selbst und somit auch von der Größe der äußeren Lasten abhängen. Das Ziel des hier beschriebenen Forschungsprojektes war es, Rechenverfahren zu erarbeiten, mit deren Hilfe die zur Rissbreitenbeschränkung benötigte Zwanglängskraft in Stahlbetonhochbaudecken in guter Übereinstimmung mit der Wirklichkeit bestimmt werden kann.

Teil des Forschungsprojektes war ein umfangreiches Programm experimenteller Untersuchungen, die im Labor der TU Kaiserslautern durchgeführt wurden. Alle anderen Teile des Projektes wurden an der Hochschule Bochum bearbeitet.

Anhand von Nachrechnungen der durchgeführten Versuche wurden zunächst die maßgebenden Eingangsparameter der verwendeten FEM-Modelle kalibriert. Mit diesen Modellen wurde dann eine Parameterstudie durchgeführt, mit deren Hilfe die wichtigsten Einflüsse auf die Zwanglängskräfte in Decken identifiziert werden konnten. Auf diese Weise konnte ein Verfahren zur Bestimmung der Zwanglängskraft in einachsig gespannten Einfeldplatten bei gleichzeitiger direkter Einwirkung entwickelt werden. Darüber hinaus konnte auch ein Verfahren entwickelt werden, mit dessen Hilfe die in mehrfeldrigen einachsig gespannten Deckenplatten wirkenden Zwangkräfte sehr wirklichkeitsnah abgeschätzt werden können.

Mit Hilfe der entwickelten Verfahren wird es in Zukunft möglich sein, die Zwangkräfte in Stahlbeton-Hochbaudecken deutlich wirklichkeitsnäher als bislang abzuschätzen. Hierdurch wird auch eine Einsparung von Bewehrung sowie eine an den tatsächlich wirkenden Kräften orientierte Verteilung derselben möglich.

In dem FH STRUKTUR-geförderten Projekt „Rapid Optical Imaging for Waterjet Drilling Technology Enhancement“ (ROWDY) entwickeln das Internationale Geothermiezentrum Bochum (GZB) und das Institut für Thermo- und Fluiddynamik der Hochschule Bochum einen auf Hochdruck Wasserstrahltechnik basierenden Bohrprozess für die Tiefengeothermie.

In dem interdisziplinären Projekt von Gesteinsphysikern, Bau- und Maschinenbauingenieuren wird das Wasserstrahlschneiden von Festgestein, wie es in großen Tiefen vorkommt, untersucht und ein optimierter Bohrprozess entwickelt. Dieser neuartige dynamische Bohrprozess reduziert signifikant den Energie- und damit den Ressourcenverbrauch. Für die regenerative Energietechnik Geothermie ist damit ein Technologieschub und eine Kostenreduktion zu erwarten, der zu einer weiteren Verbreitung der Geothermie beitragen soll und so eine sichere, saubere und effiziente Energieversorgung fördert.

Hochdruck-Wasserstrahlschneiden kommt in verschiedensten Bereichen der Industrie seit vielen Jahren zum Einsatz. Es ist somit in der praktischen Anwendung zwar gut bekannt, jedoch mathematisch, physikalisch und strömungsmechanisch bisher kaum beziehungsweise gar nicht beschrieben. Daher wurden eventuelle Verbesserungen lediglich aus zahlreichen Anwendungen in der Praxis iterativ entwickelt. Diese Herangehensweise ist langwierig, teuer und vor allem im untertägigen Bereich wie der Bohrtechnik so nicht durchführbar.

Ein zentrales Ziel von ROWDY ist es daher, die Vorgänge zwischen Hochdruck-Wasserstrahl und Gestein sichtbar und damit mathematisch und strömungsmechanisch „greifbar“ zu machen. Zum Einsatz kommen hierzu modernste optische Messverfahren wie Ultrahochgeschwindigkeitsfotografie, Sprayanalyse und die bildgebende Geschwindigkeitsmesstechnik Particle Image Velocimetry (PIV). Diese Expertise kann auch zur Untersuchung anderer technischer, biologischer oder medizinischer

Strömung genutzt werden.

Der neuartige Bohrprozess wird im weiteren Verlauf des Projekts unter tatsächlichen Druck- und Temperaturbedingungen der geothermischen Reservoire in dem In-Situ Borehole and Geofluid Simulator (IBGS) des GZB getestet.

Projektleitung: Prof. Dr. Friedbert Pautzke

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Förderprogramm Energie

Laufzeit: 2019-2020

Mit sogenannten Velomobilen wird versucht, die Vorteile einer emissionsfreien und energie-sparenden urbanen Nahmobilität mit Pedelecs mit grundlegenden Sicherheits- und Komforteigenschaften von Pkws zu vereinen. Dabei ist es bisher nicht gelungen, ein Fahrzeugkonzept zu entwickeln, dass modular und multifunktional die Flexibilität für unterschiedliche Nutzungsbereiche erfüllt und kommerziell in Serie gefertigt wird. Eine Reihe wissenschaftlicher und technischer Fragen sind weiterhin offen. Dies betrifft sowohl Fragen des technischen Designs, betriebswirtschaftliche Fragen zum Aufbau einer Velomobil-Produktion sowie sozialwissenschaftliche Fragen zur gesellschaftlichen Akzeptanz, Nutzungsbarrieren und regulatorischen Rahmenbedingungen für Velomobile.

Ziel des Projektes ist es daher, in einer Potenzialstudie alternative Fahrzeugkonzepte, Nutzungsauslegungen und Modelle für eine verteilte Produktion und den Vertrieb von Velomobilen zu erarbeiten. Im Ergebnis sollen so die Grundlagen geschaffen werden, um eine Open-Source-Forschungs- & Entwicklungsplattform „Autofahrrad" zum Einsatz vor allem auf Radschnellwegen zu entwickeln: das „RS1 Mobil".

Projektleitung: Prof. Dr. Haydar Mecit

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Laufzeit: 2020 – 2023

SEGuRo treibt die Entwicklung und Prüfung neuartiger digitaler Energielösungen im städtischen Raum voran, wobei der Fokus auf der sicheren Digitalisierung eines Teils des Stromnetzes in der realen Umgebung von Herne liegt. Diese Transformation in ein Smart Grid bezieht Stakeholder aus Wirtschaft, Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor ein und legt dabei besonderen Wert auf die Sicherheit kritischer Energieinfrastrukturen.

Mit der zunehmenden Integration von dezentralen Generatoren (wie Photovoltaikanlagen) und Verbrauchern (wie Elektroautos und Wärmepumpen) befasst sich das Projekt mit dem dynamischen und unvorhersehbaren Verhalten von Netzwerken in Verteilungsnetzen. Es innoviert im Bereich des Monitorings von Verteilungsnetzen, ermöglicht ein ganzheitliches Systemverständnis und entwickelt ein SEGuRo-Konzept, das manipulationssichere Datenverarbeitung an Messpunkten, sichere Datenübertragung und eine Echtzeitüberwachungsplattform umfasst. Diese Plattform kombiniert einen digitalen Zwilling, eine dynamische Netzwerkzustandsschätzung, Datenverwaltung und Visualisierung - eine umfassende Innovation im Bereich Netzwerküberwachung.

Das Ziel des Projekts ist es, einen digitalen Zwilling auf der Grundlage detaillierter Systemmodellierung zu schaffen, der den Echtzeitnetzbetrieb unterstützt und kompatible Tests neuer regulatorischer Strategien oder Komponenten vor der Feldintegration ermöglicht. Die Fachhochschule Bochum konzentriert sich mit ihrem langjährigen Partner Stadtwerke Herne AG und dem SEGuRo-Forschungskonsortium auf die Möglichkeiten von IoT & ICT im Netzgebiet von Herne. Die Hauptaufgaben der Hochschule umfassen die Definition von Szenarien und Anforderungen für sichere, intelligente Netze sowie die Zusammenarbeit an einer Echtzeitplattform für Netzüberwachung und -steuerung in Herne. Das Projekt legt auch einen Schwerpunkt auf Smart Grid-Feldtests und Forschung zur Monetarisierung von netzwerkbasierten Smart Grid-Diensten mit dem Ziel, zukünftige monetäre Potenziale technisch machbarer Secure Smart Grids im Kontext von Smart Energy zu erkunden.

Das Real Lab Herne, geleitet von der Fachhochschule Bochum, wird als Prototyp und Leitbild für andere Regionen in Deutschland und international dienen und die Umsetzung der Energiewende an anderen Orten unterstützen.

Weiter Informationen zu diesem Projekt hier.

Ziel des SepeD-Projekts ist das Erforschen von Produktionsabläufen und -maschinen für die Produktion und Montage von permanent erregten Direktantrieben. Die Konzepte werden auf Basis eines Motorprototyps, welcher an der Hochschule Bochum entwickelt wurde, erarbeitet. Im Fokus der Konzeptfindung steht die Durchführbarkeit in der Serienproduktion. Es wird von einer Jahresproduktion von 50.000 Maschinen ausgegangen. Die angenommene Taktzeit beträgt fünf Minuten.

Der Produktionsprozess wird in viele Teilprozesse gegliedert, welche einzeln detailliert untersucht werden. Für die einzelnen Produktionsschritte wird das geeignete Fertigungsverfahren ausgewählt.

Bei der Betrachtung stehen drei Arbeitsschritte in besonderem Interesse. Für diese Prozesse werden konkrete Maschinen erarbeitet, welche in der Serienproduktion eingesetzt werden können:

Magnethandling

Die Permanentmagnete werden in das Blechpaket des Rotors eingebracht und dort anschließend fixiert. Dieser Prozess gestaltet sich aufgrund des magnetischen Felds der einzelnen Magnete sehr problematisch.

Produktion und Montage der Spulen

Bei dem betrachteten Motor kommen Formspulen zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um vorgefertigte Spulen welche erst nach dem Wickelprozess auf das Blechpaket des Stators aufgeschoben werden. Diese Spulen werden in einem automatisierten Wickelprozess produziert. Im Rahmen des Prozesses muss sichergestellt werden, dass die verhältnismäßig starre Litze eng und geordnet auf den Wicklungsträger gewickelt wird um einen hohen Füllfaktor der zu wickelnden Spule zu erreichen.

Nach der eigentlichen Produktion der Spulen werden diese auf den Stator aufgeschoben, gegen Lösen gesichert und anschließend verschaltet.

Fügeprozess von Rotor und Stator

Der fertige mit Magneten bestückte Rotor wird bei der Endmontage über den Stator geschoben. Das sehr starke Magnetfeld in Kombination mit den großen Massen der einzelnen Komponenten gestaltet diesen Arbeitsschritt sehr herausfordernd.

Für jeden der drei Fertigungsschritte wird eine entsprechende QM Strategie erarbeitet.

rojektleitung: Prof. Dr.-Ing. Daniel Schilberg

Fördermittelgeber: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen

Laufzeit: 2016 - 2017

Projektkurzbeschreibung: 2011 wurde vom Sachverständigenrat die Expertise „Herausforderungen des demografischen Wandels“ veröffentlicht. Ziel der Expertise war es, Demografie und Wachstumspotenziale unter den Gesichtspunkten Arbeits-, Güter- und Finanzmärkte zu betrachten, ein Ergebnis ist, dass die Gesellschaft in Deutschland altert. Parallel zu der Entwicklung der Altersstruktur gibt es technologische Fortschritte im Bereich der Informationstechnik, die einen erheblichen Einfluss auf unsere Arbeitswelt haben werden. Die Erforschung der daraus erwachsenden gesellschaftlichen Potenziale erfordert zum einen, dass die Disziplinen der Mechatronik noch weiter zusammenwachsen und zum anderen, dass die Integration weiterer zumeist nicht technischer Disziplinen wie der Medizin oder der Sozialwissenschaften voranschreitet. In Deutschland wird diese Entwicklung mit „Industrie 4.0“ und in des USA mit „Cyber Physical Systems“ bezeichnet.

Auf der Grundlage der Leistungszuwächse der autonomen und teilautonomen technischen Systeme in den vergangenen 10 Jahren wird das Einsatzspektrum technischer Systeme im Allgemeinen und der Robotik im Speziellen stark erweitert. Die Dokumente „The German Standardization Roadmap“ und „A Roadmap for U.S. Robotics – From Internet to Robot“ zeigen auf, wie die Durchdringung von Berufs- und Privatleben von Robotik-Systemen, die auf einer starken Informationsvernetzung beruhen, geprägt wird. Damit Roboter im privaten wie dienstlichem Umfeld ältere Menschen unterstützen zum einen weiterhin selbstständig und produktiv tätig zu sein und zum anderen eine soziale Teilhabe ermöglichen, sind grundlegende Arbeiten in der Mensch-Maschine-Interaktion notwendig. Ein Roboter der in 20 Jahren ähnlich wie das Mobiltelefon heute unserer ständiger Begleiter wird, muss sich nicht nur im Bereich der Mechanik und Energieversorgung weiterentwickeln, sondern muss Intentionen von Menschen erkennen um diese zu unterstützen und muss über sein Verhalten Intentionen erkennen lassen um eine sichere Interaktion zu ermöglichen, die zu großen Teilen aus nonverbaler Kommunikation besteht. Hierfür muss ein Informationsmodell für die Robotik entwickelt werden, das atomare Fähigkeiten (rotatorische und translatorische Bewegungen) des Roboters zu komplexeren Fähigkeiten aggregiert und diese kontextsensitiv mit Strategien zur Funktionserfüllung verknüpft. Des Weiteren muss dieses Fähigkeits-Funktions-Mapping für den menschlichen Anwender transparent und nachvollziehbar ablaufen, damit tatsächlich Intentionen aus dem Vorgehen abgeleitet werden können.

Klassischerweise wird das Testen und Prüfen von Invertern an einem elektromechanischen Aufbau vorgenommen. Der zu testende Wechselrichter betreibt eine elektrische Maschine, die wiederum durch eine Bremsmaschine mit einem Drehmoment belastet wird. Um Kosten und Entwicklungszeit zu sparen, geht man dazu über, auf reale Maschinen zu verzichten und diese durch einen Maschinenemulator zu ersetzen. Mit Hilfe eines Simulationsmodells der Maschine wird das Verhalten der Maschine während dem Test des Wechselrichters berechnet. Die Leistungselektronik des Maschinenemulators belastet den Prüfling dann in der Weise, die die Simulation vorgibt.

Innerhalb dieses Projektes wurde sowohl die echtzeitfähige Schnittstelle zwischen einem Echtzeit-PC und den Emulatoren, als auch das Modell einer PMSM entwickelt. Zudem wurde die Einbettung des Maschinenmodells in eine Fahrsimulation vorgenommen, sodass im Power-Hardware-in-the-Loop Verfahren das Gesamte Fahrzeug im beliebigen Fahrzyklus abgebildet werden kann. So entstehen Lastprofile an der zu testenden Komponente und das Systemverhalten kann früh analysiert werden.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz

Fördermittelgeber: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Laufzeit: 2019

Im Rahmen des Förderprogramms "FH BASIS 2018" untersuchte das Labor für Nachhaltigkeit in der Technik smarte Akkuade- und Wechselsystemkonzepte in Bezug auf nachhaltige Sharing-Anwendungen im Bereich der e-Mobilität. Zur Durchführung der Forschungsarbeiten wurde eine Akkulade- und Wechselstation beschafft und auf dem Gelände der Hochschule Bochum (Westseite des D3-Gebäudes) aufgestellt. Dem gewählten Produkt „Swobbee“ der Fa. Greenpack liegt ein modulares Konzept zugrunde, das unterschiedliche Batterietypen verschiedener Geräte (Motorroller, Tretroller, Lastenräder, Geräte für den Garten- und Landschaftsbau etc.) integriert.

Das Projektteam, testet unter Beteiligung von 16 Studierenden der Hochschule mithilfe der Akkuwechselstation neue Möglichkeiten der Energieversorgung von Light Electric Vehicles (LEV). Sie führten dazu im Förderzeitraum Funktionstests und Versuche mit Testflotten z.B. zur Beurteilung der sozialen Akzeptanz und des realen CO2-Einsparpotentials durch.

Die Station wird seit der Aufstellung im Dauerbetrieb genutzt. Sie trägt dazu bei, die Hochschule Bochum in den zentralen Zukunftsfeldern der Mobilität, Energieforschung und Digitalisierung zu einem Schaufenster für nachhaltige Sharing-Anwendungen auszubauen.

Im Projekt StrInnoCar ist es das Ziel eine gemeinsame Wertschöpfungsstrategie für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) in Nordrhein-Westfalen zur Produktion und Entwicklung innovativer Fahrzeuge zu erarbeiten.

Konsortialführer: Lehrstuhl für Produktionsmanagement der RWTH Aachen

Projektpartner:

- Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum

- FH Aachen (Karosserietechnik)

- StreetScooter GmbH

- Heggemann autosport GmbH

- Brabus GmbH

Kurzzusammenfassung des Projekts laut Bewerbung:

Die Automobilproduktion befindet sich nach einhundertfünfundzwanzig Jahren Entwicklungs- evolution des konventionellen Antriebsstrangs an einem Scheideweg. Zur Befriedigung des Mobilitätsbedürfnisses der heutigen und zukünftigen Gesellschaft werden innovative Fahrzeuge benötigtum die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Ökologie, Ökonomie und sozialen Gesichtspunkten zu erfüllen. Jedoch bestehen vielfältige komplexe Herausforderungen in der Produktion und Entwicklung innovativer Fahrzeugkonzepte:

- Es liegt ein erheblicher Kostendruck vor, um für potenzielle Kunden eine preisliche Attraktivität zu schaffen.

- Anfängliche Stückzahlen sind deutlich kleiner als bei vergleichbaren Automobilen mit konventionellem Antriebsstrang, so, daß Skaleneffekte kaum vorliegen

- Das Konzept der Fahrzeugentwicklung und –produktion von großen Automobilherstellern (OEMs) ist auf die veränderten Rahmenbedingungen nicht übertragbar

Gefordert wird ein neues Konzept der innovativen Fahrzeugentwicklung und –produktion das es kleinen und mittleren Unternehmen erlaubt, neue Antriebstechnologien und neu entwickelte Fahrzeuge mit geringen Investitionen und einer Vielzahl an Partnern-die sich alle auf ihr Kerngeschäft und somit auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren- zur Serienreife zu bringen.

Ziel ist es eine Wertschöpfungsstrategie für innovative Fahrzeugkonzepte zu entwickeln, die Markt- und Ressourcenanforderungen internalisiert, v

Im SURE-Projekt soll die Anwendbarkeit eines Bohrverfahrens auf die Erschließung geothermischer Reservoire untersucht werden, welches konzentrierte Hochdruckwasserstrahlen zur Herauslösung des Gesteins aus der Formation nutzt. Dieses Verfahren wird als „Radial Water Jet Drilling“ bezeichnet. Ausgehend von einer vorhandenen Bohrung werden weitere Zweige in die Formation gebohrt, um Strömungszonen im Abstand von maximal 100m anzuschließen. Dieses Konzept wurde von der Öl- und Gasindustrie adaptiert und stellt eine umweltschonende Alternative zur hydraulischen oder säurebasierten Stimulierung von Formationen dar, um hochpermeable Zonen im Gestein zu erschließen.

Im Rahmen der Geothermie muss bei diesem Bohrverfahren jedoch besonders auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden, welche durch den Einsatz von mobilen und kostengünstigen Bohrgeräten, sog. „Coiled Tubing Rigs“, gegeben ist. Die Anwendung dieses Bohrverfahrens zur Erschließung geothermischer Reservoire stellt eine Neuerung dar und wurde bisher nur an der Oberfläche getestet und nicht unter den Bedingungen wie sie in einer entsprechenden Formation vorzufinden sind. Um ein besseres Verständnis über die Wechselwirkung zwischen Bohrflüssigkeit und Formation zu erhalten, wird der Bohrprozess von verschiedenen Projektpartnern auf unterschiedlichen Ebenen untersucht.

Auf Mikroskala werden diejenigen Gesteinseigenschaften bestimmt, die notwendig sind um den Abtragprozess durch Wasserstrahlen physikalisch beschreiben zu können, ebenso wie die Effektivität der zusätzlichen Zweige in der Formation im Vergleich zu herkömmlicher hydraulischer Stimulierung. Auf Mesoskala wird der Bohrprozess an sich untersucht, indem unter Umgebungs- und simulierten Reservoirbedingungen Versuche durchgeführt werden. Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse wird dann das Bohrverfahren optimiert und mit Hinblick auf die Erschließung geothermischer Formationen weiterentwickelt. An dieser Stelle setzt das Geothermie Zentrum Bochum mit seinen vorhandenen Testeinrichtungen und Infrastruktur an.Auf Ebene der Makroskala wird das „Radial Water Jet Drilling“ in einer echten Bohrung untersucht um festzustellen, ob sich permeable Gesteinszonen zuverlässig lokalisieren und anschließen lassen, und in wie weit sich die Produktivität der Lagerstätte steigern lässt. Begleitet werden die Untersuchungen auf Mikro-, Meso- und Makroskala durch die Entwicklung modellbasierter Simulationen und Methoden, deren Ergebnisse anhand der Auswertung der durchgeführten Experimente und Versuche verifiziert werden sollen.

Die Ergebnisse des SURE-Projekts werden durch eine Steigerung der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Anzahl von Geothermiebohrungen maßgeblichen Einfluss auf die Erschließung und Entwicklung von geothermalen Energiesystemen haben. Durch den technologischen Fortschritt im Bereich des „Radial Water Jet Drilling“ Bohrverfahrens, den verbesserten Anschluss hoch permeabler Gesteinsschichten und Strömungszonen an das Bohrloch und die Reduktion der Umweltbelastung durch den Bohrprozess und die Stimulierung des geothermischen Reservoirs, soll dies realisiert werden.

Konventionelle seismische Methoden, die ein Bild vom Erdinneren erzeugen, basieren auf aktiven Quellen, welche teuer in der Anwendung und nicht in jeder Umgebung (z.B. in Städten) praktikabel sind. Die Analyse seismischen Rauschens ("Noise") durch passive seismische Methoden bietet die Möglichkeit den Untergrund kontinuierlich unter geringeren Kosten und minimalen Auswirkungen auf die Umwelt zu beobachten. Das Ziel dieses Projektes ist es, eine explizite Beziehung zwischen den beiden passiven Methoden der Frequenz-Wellenzahl (fk) Analyse und der seismischen Interferometrie herzustellen, und sie gemeinsam zur Charakterisierung und Überwachung geothermischer Reservoire zu nutzen.